投稿日:

更新日:

長野のご当地パン 牛乳パンの魅力に迫る

ふわふわの生地にクリームをたっぷりサンドした牛乳パン。

「銀座NAGANO」でも高い人気を誇る長野県のご当地パンです。

このパンがどのように生まれ、人々に愛されてきたか、どんな特徴があるのかを知って、自分の“推し牛乳パン”を見つけてみませんか。

vol.1 牛乳パンのルーツを辿る

老若男女を問わず、長年にわたり、長野県民に愛されている牛乳パン。県民の多くが当然のように「全国どこにでもあるもの」と思い込んでいたけれど、実は長野ローカルだったと気づいたのは最近のこと。県内の多数のパン店ではオリジナルのこだわりレシピで牛乳パンが作られていたり、大手のパンメーカーも長野県内を対象とした牛乳パンを製造していたりと、本当に身近な存在だったからでしょう。

そのルーツを探ってみると諸説ありますが、誕生は戦後間もない昭和30年頃。伊那市にあったパン店「若増製パン」が発祥とされています。ある日、当時建設中だった「美和ダム」の施工現場での勤務のために、早朝にパンを買いに来た人がいました。しかし、店にいたパン職人はパンを焼く前で、まだ売るものがなかったことから、前日にパン粉用で焼いておいた平パンを四角く切り、菓子用のバタークリームを挟んで提供したのがはじまりだったといわれています。

その様子を見た社長が「これは売れる」と考え、「牛乳パン」と命名して商品化。まだ食料事情がよくなかった当時、牛乳はおいしく栄養価の高い高級品だったことから人気が広がっていったようです。

そして、評判の高まりから、同店の社長は「よい商品だから県内のパン店に作り方を教え、広げるべきだ」と提案。長野県パン組合の理事長も務めていたため、牛乳パンの講習会を開催しました。こうして牛乳パンは県内全域に広がっていったのです。

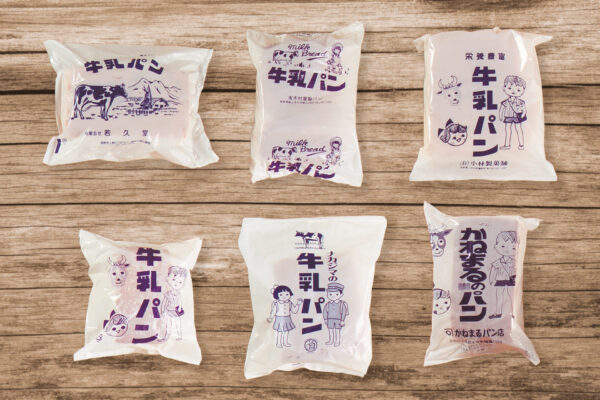

そんな牛乳パンの代名詞といえるのが、白地に青色で男の子が描かれたレトロでかわいいパッケージのイラスト。実はこの絵、特にオフィシャルなものではありませんが、県内のいくつものパン店で使われている不思議な存在で、当時も今も牛乳パンが人気である理由のひとつだといえます。

このイラストの元祖は、木曽町福島の「かねまるパン店」。現店主の幼少期の姿を母がスケッチした絵がパッケージ化されたものなのです。 “牛乳=子どもの栄養を補う”というイメージも相まって、さらなる普及の起爆剤になったようです。

では、なぜこのイラストが、各店によって少しずつ異なるのでしょうか。昔ながらのパッケージを今も使い続ける店のひとつ、長野市豊野にある昭和24(1949)年創業の「小林製菓舗」現代表で2代目の小林憲司さんが、その理由を教えてくれました。

「先代の父によると、うちでは昭和30年代から牛乳パンを作っていたそうですが、そのきっかけがまさにこの男の子のパッケージでした。当時は県内の各パン店で牛乳パンを作りはじめていた頃で、和菓子屋だったうちの店にも包装業者が牛乳パンの袋の営業に来て『今は牛乳パンが売れている』と聞き、試行錯誤で製法を考えたそうです」

このように業者の営業によって同じパッケージを採用した店が各地にあったとか。しかし平成13年頃、図柄が廃版になってしまったのです。そこで、小林製菓舗では製造元の許可を得て、独自に版を起こし、新たに店名を加えて使用を継続しました。

「このパッケージを使っていた店のいくつかは、同様に自分たちで版を作ったようです。うちは全く同じ図柄にしたのですが、それぞれの店で少しオリジナルの要素を加えたのでしょうね。だから店によって微妙に絵が違うんです。面白いよね」

こう話す小林さん。今も県内各地のパン店で類似したパッケージが見られるのは、各店が業者の廃版に伴ってオリジナルで版を起こした名残なのです。

平成30年頃からは、小林製菓舗の店内でこの図柄をモチーフにしたTシャツを販売。「懐かしい」「この味で育った」と話す若者世代からも人気を集め、バッグなども展開し、今ではグッズを求めて来店する人も少なくないのだそうです。

昔から愛され、今も変わらないデザインは、子どもの頃からの愛着や安心感さえも覚えます。牛乳パンの味わいはもちろんのこと、温かみのある昭和風のパッケージもまた、今も昔も、牛乳パンが多くの人に慕われる一因なのでしょう。

参考文献:公益財団法人中小企業ながの財団 発行『マインド信州』(vol.62/2019年9月号)p17-18掲載「みんな大好き!牛乳パンの世界」http://www.mdnagano.or.jp/mind/62/vol62.pdf#page=18

※この記事は2023年2月時点の情報です。取扱商品等は変更になっている場合がございますので、ご了承ください

vol.2 地元に愛されるこだわりの牛乳パン

有限会社小林製菓舗 代表 小林 憲司さん

さて、レトロなパッケージも人気の小林製菓舗ですが、その味わいのファンも多く、長野県北信地域では「小林製菓舗」といえば牛乳パンを思い浮かべる人も少なくないほど地域になじんでいます。しかし、牛乳パンをはじめた昭和30年代当時は和菓子屋で、洋菓子を扱う他店のようにバタークリームがなかったことから、クリーム作りにはずいぶん苦労をしたそう。最初はショートニングに砂糖を加えてホイップしただけの簡素なものでしたが、「その頃は物資不足だったため、甘ければ何でも売れた時代でした」と小林さんは話します。

バタークリームを使うようになったのは、昭和54(1979)年に東京の製菓学校で和洋菓子を学んだ小林さんが実家で営む小林製菓舗に入社してから。洋菓子も数多く提供するようになり、牛乳パンのバタークリームも製造していました。ところが、次第に洋菓子の製造量が増えたことでバタークリームの供給が追いつかなくなり、30年以上前から現在の加糖ミルクペーストホイップクリームを使用しています。

一方、イーストフード不使用の生地の製法は、当初とほぼ変わらず。製菓学校時代、土曜から日曜にかけてはパン店に泊まり込みでパン作りの勉強もした小林さんですが、牛乳パンの生地は先代から教わって受け継ぎました。レシピで唯一変更したのは、20年ほど前に、マーガリンではなく液体油脂(※)を使用するようになったこと。しっとり感が高まり、口当たりがさらによくなりました。

(※)植物性脂肪、乳脂肪の入った液体のこと

同じ頃にはじまったのが、卸売販売です。パンの品揃えが充実するに従い、同店の牛乳パンの売上に占める割合が減少していたことから、小林さんは何度か牛乳パン製造をやめようと悩んだこともあったとか。しかし味わいに自信を持っていたため、製造を続けていたといいます。

そんなある日、同店の牛乳パンを食べておいしさに感動した某百貨店の営業部長から「商品として明日からでも取り扱いたい」との依頼を受け、すぐに卸売業をはじめたところ、一気に脚光を浴びるように。「製造量が3倍になるほど売れ、その勢いに驚きました」と小林さんは振り返ります。噂を聞きつけた地元スーパーなどにも卸すようになり、今では県外にも出荷するほどの人気を博しています。

多くの人々を魅了する小林製菓舗の牛乳パン。作り方を少しだけ教わりました。

【生地作り】

朝は毎日4時半頃から仕込みを開始。発酵は2カ所の発酵室を使い、寒くて発酵が進まない冬は、長時間かけて発酵させます。

一次発酵を経たら、両手でつぶすようにしっかりガス抜きをし、分割して成形へ。最終発酵をさせます。

【焼く】

最大9枚(54個分)焼ける大型の窯へ投入。196℃で11分間かけて焼き上げます。多いときは80枚(480個分)焼くこともあるのだとか。

【冷ます】

焼き終えた生地は乾燥を防ぐために表面にサラダ油を塗り、冬は30~45分、夏はクーラーを使って時間をかけて冷まします。

【切る】

十分に冷えたら、長い刃のパン切り包丁で上下を半分にカット。それぞれ膨らみ方や形がことなるパン生地の中心をとらえ均等に切り分けられるのは、手作業ならではです。

【クリームを塗る】

クリームの分量を量ったらスパテラで均一に塗り、1枚の大きな牛乳パンに。これを6等分に切り分けます。なお、切り分けない巨大牛乳パンも予約制で販売しており、パーティーや仲間との会食、家族のイベントなどで人気だそう。

【袋に詰める】

最後に袋の縁にクリームを付けないように丁寧に詰め、封をしたら完成です。10時30分頃には店頭に並びます。

【袋に詰める】

こうした手作りならではの丹精込めた製法もおいしさを引き立てる要素です。

「幅広い年代のお客様に親しまれ、従業員も喜んで働いてくれています。それがありがたいね」

そんな小林さんの感謝の思いもまた、同店の牛乳パンの人気を支えているに違いありません。

有限会社小林製菓舗

住所:長野市豊野町豊野1083

電話:026-257-2267

※この記事は2023年2月時点の情報です。取扱商品等は変更になっている場合がございますので、ご了承ください