投稿日:

更新日:

踊らまいか!信州の風流踊

お盆の風物詩として親しまれている盆踊りなど、先祖供養や豊作などを願って各地の風土に応じ継承されてきた民俗芸能「風流踊」。2022年11月には全国41件の「風流踊」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。お盆シーズンを控える今、長野県内で登録された3つの「風流踊」の歴史や魅力を改めてひもときます。

Vol.1 一遍上人が創始した「踊り念仏」を受け継ぐ「跡部の踊り念仏」

Vol.2三夜を徹して神々と先祖を供養する盆踊りの原型「新野の盆踊」 Vol.3 ダイナミックな躍動で新仏供養と無病息災を祈る「和合の念仏踊」

vol.1 一遍上人が創始した 「踊り念仏」を受け継ぐ「跡部の踊り念仏」

跡部踊り念仏保存会

会長 伴野 則行さん(中央)

顧問 北村 東巳さん(左)

顧問 廣岡 豊さん(右)

踊りながら太鼓や鉦(かね)を打ち鳴らし、念仏を唱えて恍惚無我の境地に入ることで極楽往生を願う「踊り念仏」。鎌倉時代に時宗の開祖、一遍上人が全国を遊行して民衆に広めたとされ、盆踊りのルーツともいわれる民俗芸能です。

その流れをくむとされるのが、佐久市跡部で地域住民によって継承されている「跡部の踊り念仏」です。始まりは弘安2 (1279)年の冬。全国各地で念仏信仰を進めていた一遍上人が、善光寺参詣の帰路、承久の乱に巻き込まれて佐久の地に配流され没した伯父の墓参のために、現在の佐久市を訪れました。その際、念仏供養を行ったところ、人々の心が澄んで信心が湧き起こり、自然と念仏を唱えながら踊り出したことが起源とされています。

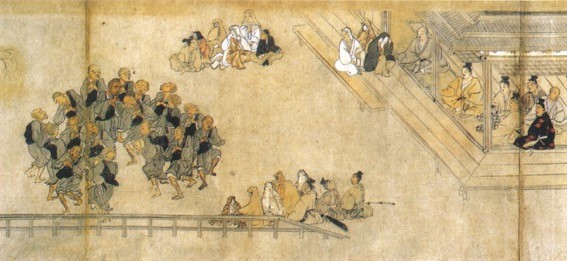

▲重要文化財『紙本著色一遍上人絵伝 巻第二(金台寺本)』に描かれている佐久郡伴野荘の「伴野館」での踊り念仏の様子(東京国立博物館に寄託中)

封建制度のもと厳しい主従関係が存在していた時代において、貴賤を問わず、誰もが踊りながら念仏を唱えることで法悦を得て、極楽往生がかなうとされた明快な教えは、抑圧されていた庶民の心を引きつけました。そして、佐久地方一帯から全国へと普及。佐久地方では、定期市である「伴野の市庭」 (佐久市跡部) が踊りの場となったことから、この地が中心になっていったと考えられています。

▲「跡部の踊り念仏発祥の地」の碑の近くにある「跡部老人憩いの家」にはその歴史を紹介するコーナーも

娯楽への統制が厳しかった江戸時代でも踊り念仏の伝統行事は許され、旧暦の正月や2月に5日間かけて行われていたとか。当時の「跡部の踊り念仏」には近隣の79の村から参加があるほどにぎわったことが記録に残されています。

▲毎年4月に本堂で定例会が行われる「西方寺」

こうした踊り念仏の貴重な原型を今に伝えるのが「跡部踊り念仏保存会」です。第二次世界大戦で中断してしまった踊り念仏を復活させようと呼びかけた公民館活動が発端の保存会で、復活公演は区民の総意により、昭和27(1952)年、地区の寺院「西方寺」で行われました。会長の伴野則行さんは、復活した背景を「文化継承の使命に加え、終戦後の娯楽が少なかった時代、人々が踊る楽しみやコミュニケーションの場を求めていたことが強かった」と話します。

▲本堂に組む道場は周囲に49本の塔婆と4基の鳥居門を立て、屋根を白布で覆い、上部に魂の飛び立ちを表現する鳳凰を掲げる

復活公演は農繁期前の4月に開催されたことから、現在は毎年4月第1日曜に同寺の本堂で定例会が行われています。本堂に浄土と見立てた二間(3.38m)四方の道場(舞台)を組み立て、中央に2基の太鼓を設置。2人の太鼓方の音頭に合わせ、8人の踊り手が「南無阿弥陀仏」と唱えながら鉦を打ち鳴らして太鼓の周りを踊ります。

▲8人1組の踊り手は紫の無地の着物に「南無阿弥陀仏」と書かれた白襟をつけ、太鼓のリズムに合わせて踊る

厳粛な念仏和讃(わさん)の合唱から次第にテンポが加速。踊りが激しさを増していき、踊躍(ようやく)歓喜から宗教的陶酔や恍惚感をもたらす流れは、身を清めて極楽浄土で先祖を慰め、生まれ変わって現世に戻り、苦しむ他人をも救済することを意味し、踊り念仏の創始の姿が息づいています。

最後には参列者に福を分かち合う知恵団子の配布も。地元の人たちによって用意された三色団子で、地域で伝統文化を支え続け、かつて庶民の楽しみのひとつとされた貴重な日本の伝統芸能を今に伝えています。

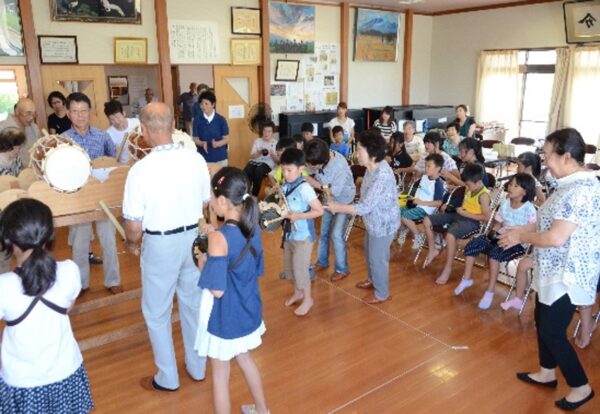

▲定例会で行われる子ども踊り念仏の練習の様子

一方で時代が変わり、遊びが多様化した現代は、後継者の確保や育成が課題です。保存会では平成19(2007)年から、地域の小・中学生を対象に踊り念仏を伝える体験学習活動を実施。今回、ユネスコ無形文化遺産に登録されたことは継承活動のひとつの後押しになったそうで、「踊り手からは『いっそうやりがいを感じ、仲間も誘いやすくなった』 との声が挙がっています」と顧問の北村東巳さんは話します。

一遍上人が創始した歴史的価値と、その文化を伝える人々の情熱が国際的に認められたことは、後世につないでいく上で地域の大きな励みになっています。

跡部踊り念仏保存会

住所:佐久市跡部424(西方寺)

電話:0267-63-5321(佐久市教育委員会)

※この記事は2023年7月時点の情報です。

vol.2 三夜を徹して神々と先祖を供養する盆踊りの原型「新野の盆踊」

新野高原盆踊りの会

会長 林 弥寿雄さん

「民俗芸能の宝庫」といわれる南信州。関東と関西を結ぶ街道を通じて多様な祭りが各地に伝わり、歴史や風土に応じて変化し、息づいています。なかでも長野県南端に位置する阿南町は、平家の落人伝説が語り継がれるほど山深く、素朴な生活に根付く独特の祭りが受け継がれてきた地。そのうち、お盆の時期に行われるふたつの異なる風流踊が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

そのひとつが「新野の盆踊」。町内最南端の県境に位置する新野地区で500年以上続く静かな踊りです。8月14〜16日の夜9時から翌朝6時頃まで、商店街を会場に、住民たちが毎晩6種類の踊りを休むことなく夜通し繰り返し、精霊を供養します。笛や太鼓といった楽器を一切使わず、音頭は櫓(やぐら)の上にいる5〜6人の音頭取りによる「音頭出し」と、 櫓の周りの踊り手たちの「返し」の声だけ。櫓を中心に東西500mほどの細長い輪になって踊る輪踊りで、動作はいずれもシンプルでゆっくりとしています。

最後の日の明け方に行われる「踊り神送り」の神事はクライマックス。古風な行列踊りの「能登」の後、新盆の家から持ち寄られた切子灯籠が点火されます。仏教伝来以前の魂送りと祖霊信仰のかたちを残す儀式として、大正時代に民俗学者の柳田國男が高く評価し、盆踊りの原型のひとつといわれています。

▲「踊り神送り」の神事。広場に切り子灯籠を積み重ね、行者による道切りの式の後、花火の合図で切り子灯籠が点火される

「民俗芸能の宝庫」といわれる南信州。関東と関西を結ぶ街道を通じて多様な祭りが各地に伝わり、歴史や風土に応じて変化し、息づいています。なかでも長野県南端に位置する阿南町は、平家の落人伝説が語り継がれるほど山深く、素朴な生活に根付く独特の祭りが受け継がれてきた地。そのうち、お盆の時期に行われるふたつの異なる風流踊が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

そのひとつが「新野の盆踊」。町内最南端の県境に位置する新野地区で500年以上続く静かな踊りです。8月14〜16日の夜9時から翌朝6時頃まで、商店街を会場に、住民たちが毎晩6種類の踊りを休むことなく夜通し繰り返し、精霊を供養します。笛や太鼓といった楽器を一切使わず、音頭は櫓(やぐら)の上にいる5〜6人の音頭取りによる「音頭出し」と、 櫓の周りの踊り手たちの「返し」の声だけ。櫓を中心に東西500mほどの細長い輪になって踊る輪踊りで、動作はいずれもシンプルでゆっくりとしています。

この「新野の盆踊」の起源は室町時代の享禄2(1529)年。瑞光院が地区に創建された際、ゆかりのある三州振草下田(愛知県東栄町)の人々が開山祝いのためにこの地を訪れ、踊ったことが始まりと伝わります。

「踊りと唄は子どもの頃から子守唄のように聞いて育ち、自然と体に馴染んでいます」

こう話すのは、音頭取りを務める「新野高原盆踊りの会」会長の林 弥寿雄さん。近年は地区の人口減少により、運営維持の困難や後継者不足の問題があることから、実はユネスコ無形文化遺産の登録には会のなかで反対の声もあったと言います。それでも、今後の盛り上がりを期待して承諾した経緯があるそうです。

「昔からの姿が残る盆踊りを当たり前のように感じていた町民も、進学や就職で町外に出ると、実は特別なことだったのだと、その魅力を再認識するようです。たとえ踊りの輪が小さくなっても、盆踊りの時期には帰郷し、代々続けてきたものを受け継ぎたいという気持ちを持つ人も多いので、これからも継続する道を探していきたいですね」

「踊り神送り」の神事では、盆踊りの終わりを惜しむ踊り手たちが行列の進行を阻止しようと大小さまざまな輪を作って踊り続け、「新野の盆踊」の佳境を迎える

平成16(2004)年からは小・中学生に向けた子ども教室も開催。阿南町教育委員会では、今後、帰省できない人に向けてライブ配信も予定しています。

また、「『新野の盆踊』は見て楽しむものでなく、実際に踊ることで楽しさがわかります」と林さん。「振り付けは覚えやすく、昔から誰でも自由に踊りの輪に加わることができることからぜひ多くの方にここに来て参加してほしい」と語ります。

第二次世界大戦など困難な状況下でも、先祖供養と楽しみのために続けられてきたという「新野の盆踊」。コロナ禍で2年間休止した分、守り続けたいという人々の気持ちは強くなっているようです。ユネスコ登録による注目度の高まりが今後の運営の維持と後継につながるようにと、地域の期待は高まります。

新野高原盆踊りの会(下伊那郡阿南町新野)

住所:佐久市跡部424(西方寺)

電話:0260-22-2270(阿南町教育委員会)

https://mg.minami.nagano.jp/

※この記事は2023年7月時点の情報です。

vol.3 ダイナミックな躍動で新仏供養と無病息災を祈る「和合の念仏踊」

和合念仏踊保存会・ 南信州民俗芸能継承推進協議会

会長 平松 三武さん

阿南町内で最も深山幽谷の地にある和合地区で、お盆の時期に行われる「和合の念仏踊」。ダイナミックに飛び跳ねて躍動する踊りが特徴で、急傾斜地で暮らし、農作業に追われる生活を送っていた地域の人々にとって、1年で一番楽しい行事だったともいわれています。

その歴史は諸説あり、一説によると、寛保2(1742)年、この地区の開祖といわれる宮下家の15代目が江戸へ免訴願いに出た帰り道に川中島(現在の長野市)に立ち寄り、村の土産にと習い覚えて村人に伝えたとされています。しかし、近年の研究では、開祖家である宮下家の出身地・遠州に伝わる遠州大念仏と踊りのかたちが似ていることから、遠州から伝えられたとも考えられています。

踊りは8月13〜16日の4晩にわたって行われます。舞台は、高台にある林松寺と村社の熊野社、大屋(宮下家)の3か所。初日と最終日には先祖供養と五穀豊穣、無病息災への願いを込めてすべての舞台で念仏踊が行われます。

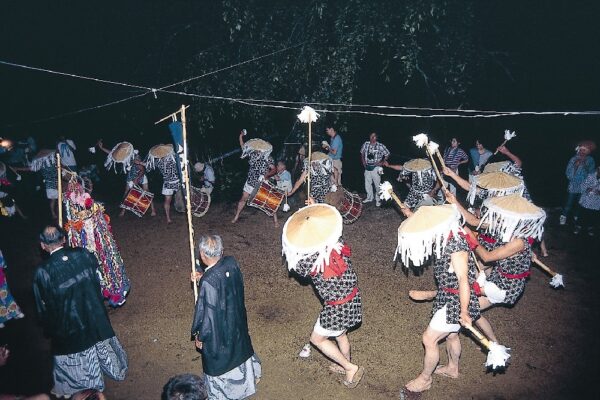

▲紙垂(しで)をつけた菅笠をかぶった男たちが激しく跳ね踊る。死者の霊を呼び寄せ、仏とともにある喜びを表現したものといわれている

踊りの構成は「庭入り」、「念仏」、「和讃(わさん)」の3部で、中心ともいえるのが「庭入り」。ゆったりと厳かに始まって次第に激しさを増し、6~7人が太鼓を打ち、かん高い鉦(かね)や笛の音に合わせて、裸足のヒッチキ(2人1組の踊り手)が互いの体をぶつけ合いながら、ところ狭しと跳ね踊ります。エネルギッシュな10分余の踊りは見る者を圧倒します。

▲会長の平松さん(右)と、宮下家次期(29代目)当主に当たる阿南町教育委員会の宮下善太さん(左)

中日の14日と15日は新仏供養のための行事で、新仏の位牌を集めて林松寺のみで奉納。「和讃」は新仏の年齢に応じて行われます。

また、中日には念仏踊の前に盆踊りが行われるのに対し、最終日には念仏踊の後、夜が更けるまで盆踊りが続きます。

ところで、昨今は無形民俗文化財の担い手の高齢化が各地で課題ですが、「和合の念仏踊」は少し状況が異なります。実は和合地区の小学校は親子山村留学が盛んで、若い移住家族が力強い継承者となっているのです。山村留学の移住者のなかには、念仏踊の参加を目的としている家族もいるのだとか。その活気は、近年、さらに高まっていると「和合念仏踊保存会」兼「南信州民俗芸能継承推進協議会」会長の平松三武さんは話します。

「短い法被にパンツ姿で舞う踊り手は、30人は必要です。私が会長に就任した15年前ほどは人数がギリギリで、このままでは女性にも頼まなければいけなくなると困っていましたが、今は地区の在住者だけでも踊り手が60人。ユネスコ無形文化遺産登録によって若手の意欲はより増していますし、外からの関心も高まっていると感じますね」

しかし、南信州全体を眺めると、祭りの後継者不足はコロナ禍でより深刻化しています。そこで「南信州民俗芸能継承推進協議会」は、後継者育成と未来への継承のために企業に支援を仰ぎ、従業員に民俗芸能への参加を推奨してもらうなど、全国的にも珍しい事業を立ち上げました。未来に残すべき貴重な資産を地域全体で支える取り組みが、新たな息吹として伝統文化を盛り上げていきます。

和合念仏踊保存会(下伊那郡阿南町和合)

電話:0260-22-2270(阿南町教育委員会)

https://mg.minami.nagano.jp/(南信州芸能ナビ)

※この記事は2023年7月時点の情報です。