投稿日:

更新日:

信州の冬、伝統の風物詩

南北に広い地形を山々に囲まれた長野県は、昔から厳しい環境を切り開きながら、各地の気候風土に根ざした独自の文化が育まれてきました。特に冬は、冬至や正月などの節目を迎える中で、歴史深い伝統行事が土地ごとに営まれています。地域に息づく冬の伝統行事をご紹介します。

vol.1 冬至、太陽と命の復活を祈る遠山の霜月祭

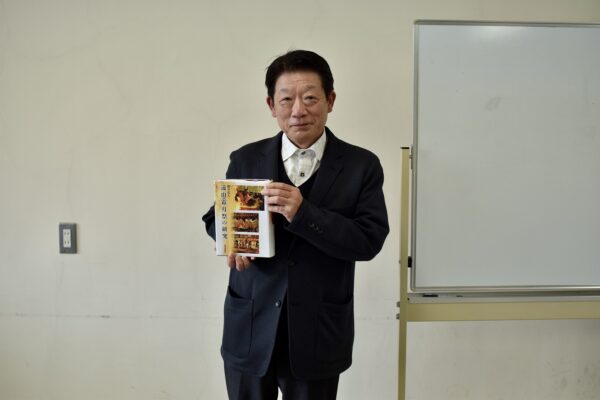

國學院大學兼任講師

南信州民俗芸能継承推進協議会アドバイザー

櫻井 弘人さん

▲天竜川の支流・遠山川に沿って広がる山深い谷間の地域、遠山郷

▲社殿の中央に設えた釜には、聖なる水と火が融合した湯が沸き立つ

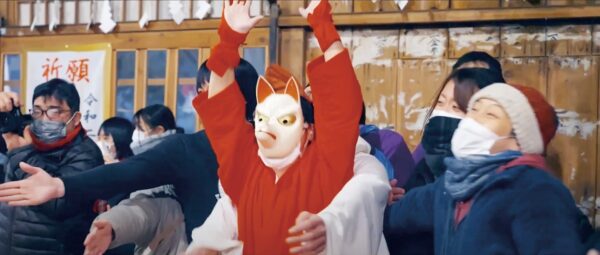

「民俗芸能の宝庫」とされる南信州では、山里の暮らしの中で生まれた貴重な伝統や風習が多く継承されています。そのひとつが、県南端の秘境・遠山郷に伝わる「遠山郷霜月祭」。国の重要無形民俗文化財に指定される湯立神楽(大釜で湯を沸かし、無病息災や五穀豊穣などを願う神事)の祭りです。

▲まずは全国の神々を迎える厳かな「神寄せ」を行い、夜を徹して湯立を丁寧にくり返す

▲本来なら夜明けの時刻に、遠山氏の御霊面や集落内の神々の面が登場する

日中の時間が最も短くなり、万物の生命力が弱まる12月(旧暦霜月)の冬至の頃に、全国の神々を招いて湯でもてなし生命の復活を祈るとともに、百姓一揆で滅ぼされたと言い伝えられる領主・遠山氏の怨霊を鎮める御霊信仰が色濃く表れているのが、ひとつの大きな特徴です。

▲神々に捧げた湯を浴びて身を清め、1年の健康を願う

▲呪文を唱え、印を結び九字(くじ)を切るなど、神仏混淆のかたちも残す

釜で煮えたぎる熱湯を、素手で切る荒行は「遠山の霜月祭」が全国唯一といわれます。

▲飯田市上村・南信濃の各神社で湯立神楽が行われる

▲4タイプごとに、釜や湯立、面の数や構成、楽器の種類などが異なる

なお、現在は12月に8カ所の神社で日を変えて行われ、その特色は地域ごとに異なり、4タイプ(系統)に分かれます。

▲面の最後に登場する天伯はきらびやかな衣装に弓矢を持つ。東西南北の方向と天と地に向かって弓を引き、悪鬼と外道を追い払うといわれている

起源は定かではありませんが、鶴岡八幡宮が隆盛を極めていた鎌倉時代、遠山郷が信州で唯一の同宮の神領地だった歴史から、荘園儀礼として持ち込まれた可能性があるといわれています。「現在の祭りの原型ができたと考えられるのは江戸時代初期」と話すのは、当地出身で南信州の民俗芸能研究の第一人者でもある櫻井弘人さんです。

「自然環境が厳しく閉鎖的な山間地の遠山郷では、神々の存在を身近に感じ、平穏を願う暮らしが人々のベースにあります。江戸時代には飢饉や疫病の流行、天災などがたびたび起こりましたが、人々はそれを遠山氏の祟りだと考え、より強い力を祭りに込めて乗り越えようとしてきました。祭りの変化と時代背景をしっかり追うことができる点で、全国的にも特異な祭りです」

当初は八幡神社で行われていましたが、江戸時代中期以降は諏訪神社や熊野神社など遠山郷内各集落の神社にも広がるように。江戸末期から明治時代にかけては、村内の神々や高神の面が続々と奉納されるようになり、神々の加護を求める祭りへと変化していったのです。終戦後は人々の楽しみの祭りとしての要素も加わるように。

最近では地元の小・中学校で舞を習った子どもたちが積極的に祭りに参加。若者たちが祭りを支えていこうという動きも生まれています。

「地域のアイデンティティを育んでいるともいえるこの祭りがなくなると、地域の活力が一気に衰えてしまうと思います。少子高齢化や人口減少という悩みもありますが、祭りが存続し続けられることは、地域が健全でもある証」と櫻井さん。

「遠山郷の人々にとって、この祭りは1年を無事に過ごした充実感と新年を迎える節目を感じるものでもあります。だからこそ、単なる物珍しい祭りではなく、祭りの現在の形から昔の遠山郷の暮らしを思い、祭りの中にある奥深さを感じてもらえたら。日本の古来の信仰が感じられる学びの場として南信州を訪れてもらえたらうれしいですね」

こうした櫻井さんの言葉には、地域の伝統を支える矜持と使命も感じられました。

遠山の霜月祭

飯田市上村・南信濃

住所:長野市信州新町日原西300-1

電話:0265-53-3755(飯田市教育委員会事務局 文化財保護活用課 文化財保護係)

電話:0260-34-1071(遠山郷観光協会)

https://www.city.iida.lg.jp/site/bunkazai/shimotsukimatsuri.html(飯田市)

https://shimotsukimatsuri.com/

※この記事は2023年11月時点の情報です。

vol.2 上田の信州を飾る風物詩 八日堂縁日と蘇民将来

信濃国分寺住職 塩入 法道さん(左)

信濃国分寺復興会参与・八日堂縁日対策委員会副会長 金井 昇さん(右)

▲本堂(薬師堂)や、国重要文化財指定の三重塔などが揃う信濃国分寺の境内。三重塔は室町時代中期の建築で、国分寺の塔の中で最古とされる

奈良時代、聖武天皇の勅願によって天平13(741)年に建立された上田市の信濃国分寺。地域の中心的存在として、長い歴史の中で民衆に信仰され、地元では「八日堂」とよばれ親しまれています。

ここで毎年、1月7・8日に開かれるのが「八日堂縁日」です。だるま市や露店が立ち並び、初詣も兼ねて県内外から多くの参拝者が訪れます。その際に頒布される厄除けや疫病退散、子孫繁栄などを願う護符が「蘇民将来符(そみんしょうらいふ)」。寺で用意するものと、「蘇民講」とよばれる地域の人々が作る七福神の絵柄入りの「絵蘇民」の2種類があり、絵蘇民は8日の朝8時からの頒布に限られるとあって、大勢の人が求めてにぎわいます。

▲上田市指定文化財の『八日堂縁日図』の拡大図。本堂の縁側で、現在とほぼ同じ形の蘇民将来符が頒布されている。八日堂縁日は現在、「上田市八日堂の蘇民将来符頒布習俗」として国選択無形民俗文化財に選定

「蘇民将来符」は、日本各地の寺社で紙札や木のお守りなどの形で伝わりますが、信濃国分寺のものは六角柱のこけし型と非常に特徴的。信濃国分寺所蔵の古文書『牛頭天王之祭文』(1480年書写)によると、室町時代にはすでに頒布されており、江戸時代前期の信濃国分寺の八日堂縁日の様子を描いた絵図『八日堂縁日図』(信濃国分寺資料館収蔵)からは現在のような角柱形で8日朝から販売され、盛況だったことがわかります。

▲『八日堂縁日図』のコピーを手に説明をする塩入住職。江戸時代からすでに長野県北部の飯山市や北群馬など遠方からも訪れていたとか

「信濃国分寺は三重塔以外は戦国時代に焼失し、史料が残っていないため八日堂縁日の起源はわかりませんが、貨幣経済の発達に伴い、自然発生的に市が立ち、蘇民将来符という民間信仰も取り入れて新たな発展を遂げたと推測されます。蘇民将来符の形の変遷も定かではありませんが、江戸時代になって世の中が落ち着き、農民も蘇民将来符作りに手をかける余裕が出て、凝った立体型に形状を工夫したと考えられます」

こう話すのは、信濃国分寺住職・塩入法道さんです。

▲中学生の頃から八日堂縁日で父が描いた絵蘇民を屋台で販売し、次第に父の絵を見本に自分でも描くようになって60〜70年という金井さん。手に持つのは、描かれる前の白木の蘇民将来符

また、「父から聞いた話では、かつて焼失した信濃国分寺を江戸時代に再建した際、協力した集落の農民が絵蘇民の頒布を許可されたのが現在の蘇民講と絵蘇民のルーツ」と語るのは、御年88歳の蘇民講員の一人、金井昇さんです。

▲主に手作業で六角柱に削り、朱と墨で文字や文様が書き込まれた後、縁日前に本堂でご祈祷をしたものが頒布される

かつての様子が記された古文書には35軒もの蘇民講の家の名が残されており、金井さんによると、江戸時代には地域の大半が蘇民講だったと推測されるのだとか。絵を描く伝統は、代々家ごとに継承され、金井さんも父から受け継いだ技で絵蘇民の制作に励んでいます。

「下絵もなく墨で描くので驚かれることもありますが、七福神の絵が頭の中にしっかり入っているので自然と描くことができます。蘇民講員の中には、世相に応じて五輪のエンブレムや新幹線などの絵を追加する人もいます」(金井さん)

絵蘇民の本数には限りがあり、現在は1軒あたり大 10本、中23本、小30本、合計63本と定められています。一方で、今も絵蘇民を作り続けているのは11軒のみ。後継者不足が課題になりつつある中、寺では素材の原木であるドロヤナギ(ヤマナラシ)の木を植木したり、寺で用意する蘇民将来符は近在の檀信徒にも“準”蘇民講として制作を手伝ってもらうなど、門戸を少しずつ広げています。

「ドロヤナギは木肌が白くて年輪も目立たず、柔らかくて加工しやすい材ですし、15世紀に記された文献にも蘇民将来符にヤナギの木を使うよう示されています。しかし、近年は山中に自生するドロヤナギが不足していることから、平成5(1993)年に、当時の上田営林署の協力のもと、組合をつくり、約3万本の苗木を育てて地域の山に植林しました。地元では正月に蘇民将来符を求めないと1年が始まった気がしないと言う人も少なくありません。最近ではメディアでも取り上げられ、首都圏から買いに来る人もいます。その気持ちに応えるためにも、伝統を守りつつ工夫して頒布を継続していきたいですね」(塩入住職)

地域内には江戸時代からの蘇民将来符を大切に集め続けている家庭もあるそう。毎年「八日堂縁日」の開催に合わせ、信濃国分寺資料館では江戸時代から残る地域の蘇民将来符や、現存する11軒の蘇民講の絵蘇民の展示も行われています。六角柱の愛らしい形の護符は、地域の人々の心の拠り所でもあります。

信濃国分寺

住所:上田市国分1049

電話:0268-24-1388

https://www.shinano-kokubunji.or.jp/

※この記事は2023年12月時点の情報です。